Современная наука о слухе объединяет медицину, технологии и архитектуру для создания оптимальных условий восприятия звука и эффективных лечебных методик. Изучение анатомии наружного, среднего и внутреннего ушей вместе с резонансными зонами тела позволяет разрабатывать точные диагностические инструменты улучшать качество акустики в помещениях и применять звуковые воздействия в терапевтических целях

Строение слухового аппарата

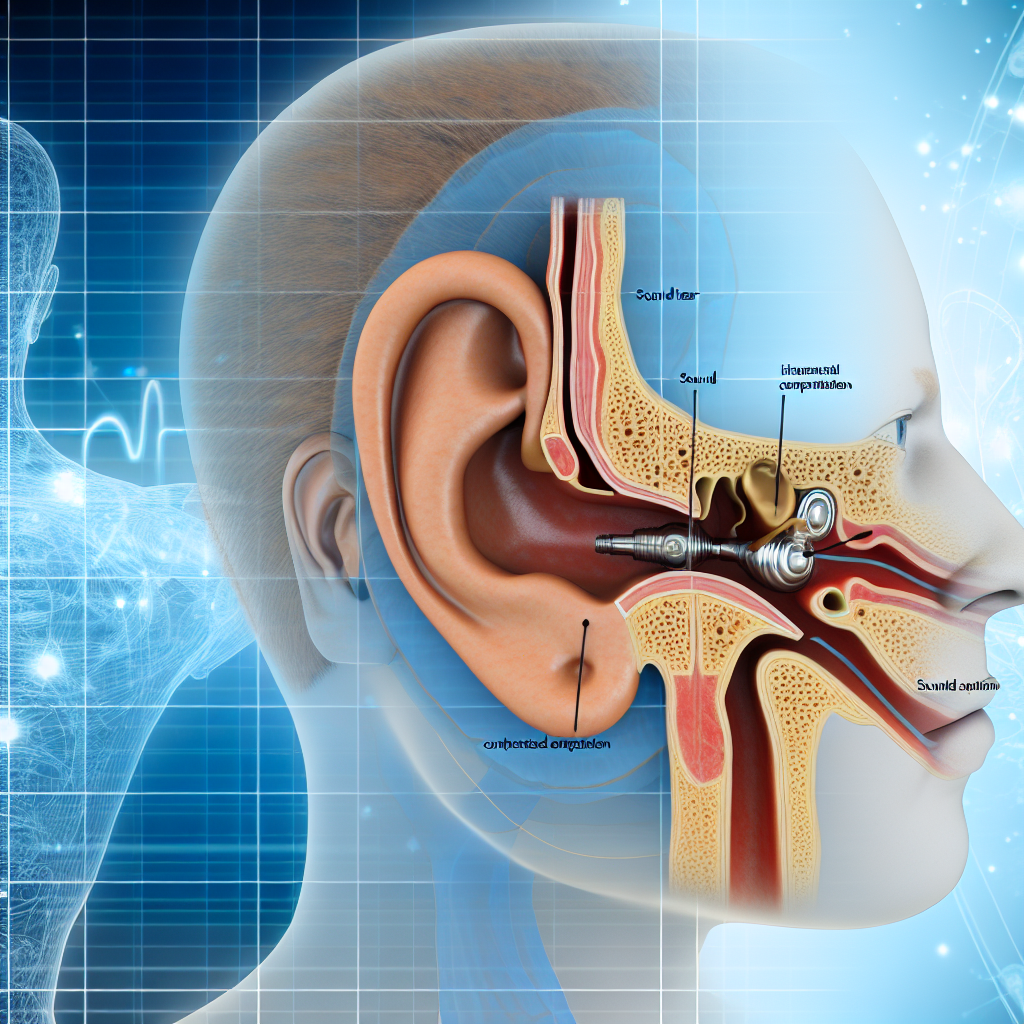

Анатомическое строение слухового аппарата представляет собой уникальный комплекс, включающий наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо, каждое из которых выполняет определённые задачи и участвует в многоступенчатом процессе восприятия звука. Во внешней части структуры основную роль играет ушная раковина, определяющая первичное усиление и фокусировку звуковых волн за счёт своей геометрии и анатомических особенностей. В среднем ухе механический тракт передачи звуковых вибраций отвечает за преобразование акустической энергии в механическую для последующей транспортировки внутрь лабиринта. Внутреннее ухо же выполняет заключительный этап конвертации механических колебаний в электрические сигналы с помощью специализированных волосковых рецепторов. Такое деление на отдельные функциональные зоны важно не только для понимания физиологии, но и для практических задач: от разработки слуховых аппаратов до создания физических моделей и биомиметических систем. Исследования взаимодействия отдельных звеньев и их количественная оценка позволяют значительно повысить точность диагностики и адаптировать методы лечения при нарушениях слуха, а также оптимизировать аппаратуру для контроля качества звукового сигнала в промышленных и бытовых условиях.

Наружное ухо: ушная раковина и наружный слуховой проход

Ушная раковина представляет собой эластичную хрящевую структуру сложной формы, создающую уникальный рельеф, который фокусирует звуковые волны и способствует усилению конкретных частот в диапазоне от 2 до 8 килогерц. Особенность конвексно-вогнутых поверхностей раковины заключается в формировании интерференционных и резонансных эффектов, которые зависят от индивидуальной морфологии: высоты завитка, глубины ямки, угла между противозавитком и мочекой. Анализ геометрии наружного уха проводился с помощью высокоточной 3D-сканирующей аппаратуры, что позволило получить цифровые модели, используемые в производстве персонализированных слуховых устройств и наушников высокой точности. Наружный слуховой проход, длина которого в среднем составляет около 2,5 сантиметров, действует как акустическая труба, добавляя собственный резонанс примерно на частоте 3 килогерца. Форма сужений и расширений канала, а также распределение эпителиальных и сальных секреций влияют на демпфирование звуковых колебаний и на акустическую инерцию, производя влияние на восприятие низких и средних частот. Дополнительную роль играют защитные механизмы, связанные с керамической и восковой средой, которая препятствует проникновению посторонних частиц и микроорганизмов, одновременно минужно влияя на амплитудно-частотные характеристики входного сигнала. Данные особенности учитываются при проектировании средств индивидуальной защиты и специальной аппаратуры для работы в сложных акустических условиях, а также при разработке методик диагностики воспалений и аномалий наружного уха.

Среднее ухо: барабанная перепонка и слуховые косточки

Барабанная перепонка, или тимпаническая мембрана, представляет собой тонкую фиброзную ткань, отделяющую наружное ухо от полостей среднего уха. Под воздействием звуковых волн она генерирует механические колебания, которые передаются через цепочку слуховых косточек: молоточок, наковальню и стремя. Уникальный механизм усиления реализуется за счёт соотношения площадей между большой поверхностью мембраны и меньшей поверхностью овального окна, а также рычажного действия косточек, обеспечивающего дополнительное увеличение амплитуды колебаний примерно в четыре раза. Такая конструкция существенно повышает энергоэффективность перехода звука из газовой в жидкую среду, что критически важно для внутреннего уха, заполненного жидкостью. Сочленения косточек снабжены эластичными связками и суставами, регулирующими плавность передачи вибраций и ограничивающими перенапряжение при громких звуках. В полости среднего уха также находится евстахиева труба, выравнивающая давление на мембрану и являющаяся ключевым элементом для поддержания оптимальных условий звуковой проводимости. Нарушения в работе евстахиевой трубы могут приводить к ухудшению слуха из-за несбалансированного давления и накоплению экссудата. Детализированные исследования биомеханических свойств костных сочленений позволяют разрабатывать специализированные имплантаты и протезы, а также совершенствовать хирургические техники при реконструкции барабанной перепонки и восстановлении цепочки слуховых косточек. Современные методы визуализации, включая микро-КТ и оптическую когерентную томографию, дают возможность получать трёхмерные изображения структуры среднего уха с разрешением до нескольких микрометров, что открывает новые перспективы в разработке индивидуализированных терапевтических стратегий и адаптации слуховых имплантов к анатомическим особенностям пациентов.

Внутреннее ухо: улитка и вестибулярный аппарат

Внутри височной кости располагается лабиринт, состоящий из костного и мембранозного аппарата. Костная улитка окружает мембранозную улитку, заполненную перилимфатической и эндолимфатической жидкостью. Механические колебания, поступающие через овальное окно, создают давление в перилифме, которое передаётся на базилярную мембрану и воздействует на волосковые клетки. Эти клетки, расположенные вдоль спирали улитки, реагируют на смещение мембраны частотозависимым способом: базальные участки улитки воспринимают высокие частоты, а апикальные — низкие. Внутри мембранозных каналов присутствуют специализированные структуры — орган Корти, обеспечивающий трансдукцию механической энергии в электрические потенциалы, которые по слуховому нерву передаются в кору головного мозга. Одновременно с улиткой формируется вестибулярная система, включающая полукружные каналы, маточку и мешочек, отвечающие за восприятие угловой и линейной ускорений, а также за поддержание равновесия и ориентацию в пространстве. Между этими системами существуют взаимосвязи, которые обеспечивают не только слуховое восприятие, но и координацию движений головы и тела при звуковых раздражителях. Динамическая модель внутреннего уха активно используется при создании бионических имплантов, виртуальных аудиосимуляторов и исследовании нейрофизиологических реакций на сложные акустические сигналы. Особое внимание уделяется изучению пластичности синаптических соединений и нейромодуляции в кортикальных структурах, что открывает новые возможности для реабилитации пациентов с нейросенсорной тугоухостью и нарушениями вестибулярного аппарата.

Резонансные зоны и точки концентрации звука

Резонансные зоны тела представляют собой полости и ткани, которые действуют как акустические резонаторы, усиливающие или подавляющие определённые частоты звуковых волн. Изучение их характеристик важно для понимания тембральных особенностей голоса и внутренних ощущений, возникающих при звуковом воздействии. Различные участки головы, шеи и торса обладают уникальными акустическими свойствами: полости черепа и придаточных пазух носа дают резонанс высокочастотного спектра речи, грудная и брюшная полости действуют как крупнотональные резонаторы, а мягкие ткани и мышечные структуры создают комплексные потери и демпфирование. Определение зон концентрации звука имеет существенное значение для акустического проектирования концертных залов и студий звукозаписи, а также для разработки терапевтических методик, основанных на локальном аудиовоздействии. В научных экспериментах используются различные техники картирования резонанса, включая лазерную доплеровскую виброметрию и оптическую тензометрию, что позволяет получить детальные карты амплитудно-частотной характеристики тела человека. Результаты таких исследований активно применяются в аудиотерапии, электромодуляции и разработке носимых устройств, адаптирующих акустическое воздействие под индивидуальные особенности каждого пациента или пользователя.

Резонанс черепных полостей

Черепные полости, включающие верхнечелюстные, лобные и клиновидные пазухи носа, представляют собой полости с тонким костным каркасом, заполненные воздухом, благодаря чему они функционируют как акустические резонаторы, влияющие на пространственное и тембровое формирование звука речи. При артикуляции голосовых сигналов воздушные волны, отражаясь от стенок носоглотки и костных поверхностей, создают комплексные интерференционные картины, определяющие частотный отклик и оттенок каждого отдельного голоса. Размеры и форма пазух могут варьироваться индивидуально в зависимости от анатомических особенностей и возраста, что приводит к уникальному голосовому отпечатку каждого человека. Кроме того, состояние слизистых оболочек и наличие патологических образований могут изменять акустическую проводимость, что учитывается лор-врачами при диагностике синуситов и других заболеваний. Научные исследования, проводимые с использованием методик компьютерной томографии и акустической томографии, демонстрируют, как малейшие изменения в объёме пазух приводят к заметным сдвигам в спектре резонансных пиков. Эти данные используются акустическими инженерами для создания персональных эквалайзеров и наладки систем обработки речи, а также в области судебной фонетики для установления голосового профиля человека. Понимание резонансных свойств черепных полостей также важно при разработке кохлеарных имплантов и имплантируемых слуховых протезов, поскольку учитывает особенности акустической среды, в которой происходит передача звуковых колебаний от внешнего устройства к внутреннему уху.

Мышцы шеи и мягкие ткани

Мягкие ткани шеи, включая кожу, подкожно-жировую клетчатку, фасциальные плёнки, мышцы и крупные сосудисто-нервные пучки, образуют сложную трёхмерную структуру, через которую проходят звуковые волны, распространяясь от наружного уха в глубокие области головы и туловища. Напряжённость мышечных групп, таких как грудиноключично-сосцевидная, латеральные трапециевидные волокна и глубинные мышцы шейного отдела, влияет на упругость ткани и её демпфирующую способность. Функциональное состояние фасций и тонус мышц шеи определяют степень утечки акустической энергии и могут создавать локальные усиления или ослабления конкретных частот. В области шейного отдела преобладают низкочастотные резонансы из-за объёма и физико-механических свойств мягких тканей, что важно для проекции звука на грудную и брюшную полости. Современные методы исследования, такие как магнитно-резонансная эластография тканей и ультразвуковая тензометрия, позволяют визуализировать распределение амплитуды вибраций и оценивать зоны акустической концентрации на миллиметровом уровне. Эти данные применяются в аудиотерапии для таргетинга вибрационного воздействия на определённые мышечные сегменты и фасциальные слои, что способствует улучшению проводимости звука, снятию мышечного напряжения и восстановлению эластичности тканей. Корректно подобранные частотные параметры вибромассажеров и наладка оборудования учитывают индивидуальные особенности пациента, позволяя оптимизировать лечебный эффект и снизить риски травматизации мягких структур при длительном воздействии.

Грудная полость как резонатор

Грудная полость, ограниченная рёберно-грудинной системой, позвоночником и диафрагмой, представляет собой объёмный резонатор, оказывающий существенное влияние на низкочастотную составляющую голоса и других акустических сигналов. Благодаря механической упругости грудной клетки и эластичности межрёберных мышц, воздушные колебания внутри грудного отдела получают дополнительную амплитуду, которая формирует глубокий и насыщенный тембр. При звукообразовании в нижнем диапазоне голоса грудная резонансная камера функционирует как бас-порт, позволяющий усилить частоты от 100 до 250 Герц. Объём грудной полости варьируется у разных людей и меняется в зависимости от фазы дыхания, что оказывает прямое влияние на динамический диапазон и выразительность вокала. Биомеханические свойства грудной клетки исследуются с помощью методов физиологической акустики, включая измерение резонансных частот при помощи контактного микрофона и анализа спектральных характеристик резонаторного отклика. Результаты таких испытаний используются вокальными педагогами для корректировки дыхательных техник и артикуляции, а также акустическими инженерами при настройке мастеринговых эквалайзеров и субваферных систем в концертных залах. В медицине понимание резонансных свойств грудной полости важно при использовании стетоскопии и ультразвуковой диагностики, где акустический импеданс и отражения от внутренних структур влияют на качество и точность визуализации органов грудной полости.

Методы исследования точек звукового воздействия

Современные технологии диагностики слуха и акустической проводимости тканей позволяют проводить глубокий анализ точек звукового воздействия с высокой степенью точности и воспроизводимости. От классических методов аудиометрии и речевых тестов до инновационных техник вибрационной сонографии и магнитно-резонансной эластографии — все они вносят свой вклад в понимание локальных резонансных эффектов и эффективности акустической терапии. Важное место занимают цифровые методы, включающие компьютерное моделирование акустики тела человека и конечные элементные расчёты, которые позволяют прогнозировать распределение звуковых полей внутри структур уха и вокруг них. Такие подходы дают возможность заказать персонализированные процедуры аудиокоррекции и оптимизировать технические настройки устройств для каждого пациента на основе его анатомических особенностей. Совокупность методов формирует мультидисциплинарную основу для разработки новых медтехнологий, звуковых протезов, аудиоанализаторов и адаптивных наушников, способных автоматически подстраиваться под резонансные зоны черепа и тела.

Аудиометрия и тональные тесты

Аудиометрия остаётся золотым стандартом оценки слуха, включающим тональные пороговые тесты и методики определения речевой разборчивости и динамического диапазона. Тональная аудиометрия проводится в специальных звукоизолированных кабинах с использованием калиброванных наушников и костных вибраторов, позволяя определить минимальные уровни звукового давления, воспринимаемого пациентом на каждой частоте в диапазоне от 125 до 8000 Гц. Речевые тесты включают оценку разборчивости фраз и слов на различных уровнях громкости и с шумовым фоном, что помогает выявить нарушения не только сенсоневрального характера, но и центровые дефекты обработки речи. Параллельно используются различные шкалы и стандарты, например ISO и ANSI, для обеспечения международной сопоставимости результатов. Анализ кривых аудиограммы позволяет специалистам выявлять конфигурацию потерь слуха и подбирать оптимальные параметры слуховых аппаратов, включая усиление и компрессию в определённых частотных диапазонах. Достижения последних лет включают разработку автоматизированных диагностических платформ, оборудованных алгоритмами машинного обучения, которые анализируют аудиометрические данные в режиме реального времени и формируют рекомендации по адаптации устройств. Более того, прогрессивные конструкции акустических камер и инновационные методики калибровки ускорили процесс тестирования и повысили точность измерений. Таким образом, аудиометрия и тональные тесты продолжают служить фундаментом диагностики, дополняясь новыми технологиями и обеспечивая комплексный подход к оценке слухового восприятия.

Вибрационная сонография

Вибрационная сонография представляет собой ультразвуковую технику визуализации, ориентированную на регистрацию колебательного движения тканей под воздействием звуковых или механических волн. Для исследования акустического проводящего тракта и мягких тканей головы и шеи используются высокочастотные датчики, обладающие разрешающей способностью до нескольких микрон. Приборы анализируют изменения доплеровского сдвига и фазовые сдвиги колебаний, позволяя построить карту амплитуды и направления распространения звуковых волн в реальном времени. Преимущества метода заключаются в его неинвазивности и возможности повторного многократного применения без опасения радиационного или иного вредного эффекта для пациента. С помощью вибрационной сонографии удаётся выявлять зоны потерь энергии, связанные с изменением плотности или эластичности тканей, а также контролировать эффективность хирургических вмешательств и физиотерапевтических процедур. Данные, полученные при обследовании, интегрируются с результатами компьютерной томографии и МРТ, что даёт трёхмерное представление о механической характеристике акустических сред организма. В клинической практике вибрационная сонография используется при планировании нейростимуляции, определении мест установки кохлеарных и мозговых имплантов, а также для оценки состояния слуховых косточек и барабанной перепонки после травм и хирургических реконструкций. Развитие метода продолжается за счёт внедрения суперразрешения, машинного обучения для автоматической сегментации зон интереса и создания интерактивных визуализационных инструментов для врачей-отоларингологов и аудиологов.

Цифровое моделирование акустики тела

Цифровое моделирование акустики тела представляет собой комплексный процесс построения точных компьютерных моделей органов слуха и окружающих тканей с применением технологий CAD и методов конечных элементов (FEM). В основе лежат трёхмерные анатомические реконструкции, полученные при помощи медицинской визуализации: компьютерной и магнитно-резонансной томографии с высоким пространственным разрешением. Затем создаются сеточные модели, где материалы различаются по плотности, упругости и демпфирующим характеристикам, что позволяет имитировать распространение звуковых волн разных частот в теле человека. Расчёты включают анализ модальных частот, определение резонансных пиков, оценку звукового импеданса и распределение звукового давления в ключевых точках. Результаты моделирования служат основой для проектирования персонализированных слуховых аппаратов и наушников с адаптивным эквалайзером, поскольку учитывают особенности черепных резонаторов и акустические характеристики мягких тканей. Также метод используется для оптимизации параметров аудиотерапии, подбора целевых частот для нейростимуляции и прогнозирования эффективности вибрационных массажей. В научных работах разрабатываются гибридные моделирования, сочетающие ФЭМ с методами звукового картографирования и машинным обучением для автоматической настройки граничных условий моделей. При этом создаются интерактивные платформы, где специалисты могут изменять геометрию и свойства тканей в реальном времени, наблюдая за изменениями акустического отклика и оперативно корректируя параметры устройств и методик.

Применение знаний о точках звукового воздействия

Глубокое понимание анатомических структур слуха и резонансных зон тела открывает обширные возможности для практического применения в медицине, акустическом проектировании и разработке бытовых и профессиональных аудиоустройств. При сочетании данных о частотных характеристиках тканей и объемах резонаторов становится возможным таргетировать звуковое воздействие в узконаправленных зонах, что особенно важно в аудиотерапии и нейростимуляции. В акустическом дизайне концертных залов и студий учтены не только свойства материалов отделки, но и психологические аспекты восприятия, связанные с внутренним резонансом тела слушателя. Разработка современных умных наушников и слуховых аппаратов с адаптивной эквализацией учитывает индивидуальные параметры черепных резонаторов, что обеспечивает более естественное звучание и минимизирует утомляемость. Интеграция технологий удалённого мониторинга и телемедицины позволяет проводить корректировку настроек устройств в режиме реального времени, адаптируя параметры воздействия под изменение состояния пациента или акустических условий окружения.

Аудиотерапия

Аудиотерапия представляет собой направление медицины и физиотерапии, где звуковые волны используются в качестве инструмента воздействия на нервную систему и когнитивные функции. Основные цели методики включают снижение стресса, улучшение сна, реабилитацию слуховых функций и стимуляцию корковых зон мозга. Для реализации аудиотерапевтических программ разрабатываются специальные звуковые треки, частотные паттерны и вибрационные воздействия, таргетируемые на резонансные зоны тела пациента. Применяются следующие техники:

- Избирательная стимуляция коры мозга звуковыми частотами (бинауральные ритмы).

- Вибромассажеры с настройкой на резонансные частоты черепных полостей.

- Терапевтические сессии с использованием специальных акустических камер.

- Использование транскраниальной магнитной стимуляции в сочетании со звукотерапией.

Индивидуализация терапии достигается путём проведения диагностических сеансов с аудиометрией, вибрационной сонографией и моделированием резонансных свойств тела. При грамотном подборе параметров аудиотерапия способствует не только восстановлению слуха после травм и хирургических вмешательств, но и улучшению концентрации внимания, снижению тревожности и повышения познавательной активности. Постоянное развитие методик и появление портативных устройств делает аудиотерапию доступной в бытовых условиях, расширяя её применение к профилактическим программам и комплексным реабилитационным курсам.

Акустический дизайн

Акустический дизайн помещений основывается на учёте физических свойств звука и анатомических особенностей восприятия человека, включая резонансные зоны тела и акустический отпечаток черепных полостей. При проектировании концертных залов, театров, студий звукозаписи и рабочих пространств специалисты уделяют внимание:

- Формированию оптимальных геометрических пропорций залов для равномерного распределения звуковых волн.

- Выбору звукопоглощающих и рассеивательных материалов с учётом частотных характеристик.

- Установке акустических панелей и оребрённых поверхностей для снижения эха и улучшения ясности речи.

- Настройке систем многоканального звукового усиления и панорамирования.

Дополнительно учитываются биологические факторы: психологическое восприятие низких частот, влияние ревербераций на утомляемость и необходимость сохранения артикуляции речи для зрителей. Применение технологий виртуальной и дополненной реальности позволяет моделировать акустические условия ещё на этапе проектирования, предсказывая реакцию публики и отдельных слушателей на звучание в различных точках зала. С появлением цифрового мониторинга стало возможным адаптировать условия в реальном времени, изменяя параметры панелей и систем эквализации под текущую плотность аудитории и жанр представления.

Медтехнологии и гаджеты

Перспективы развития медицинских аудиоустройств и умных гаджетов основываются на интеграции сенсорных технологий, алгоритмов машинного обучения и персонализированного моделирования резонансных зон тела. К ключевым решениям относятся:

- Интеллектуальные слуховые аппараты с адаптивной эквализацией и автоматическим анализом акустического профиля пациента.

- Портативные ультразвуковые сканеры для оперативного определения зон демпфирования и резонанса мягких тканей.

- Устройства для дистанционной аудиостимуляции с регулируемыми параметрами частоты, амплитуды и продолжительности воздействия.

- VR- и AR-платформы для иммерсивной аудиорехабилитации и тренировок речевой моторики.

Большое внимание уделяется эргономике и удобству использования, а также интеграции с мобильными приложениями для удалённого мониторинга состояния слуха и отклика на терапию. Дополнительное развитие получают системные биосенсоры, способные синхронно записывать физиологические параметры и адаптировать звуковую стимуляцию под текущие потребности пользователя, что делает лечение более безопасным и эффективным в домашних условиях.

Заключение

Понимание анатомических особенностей слухового аппарата и резонансных зон тела играет ключевую роль в развитии современных медико-технологических решений и акустического дизайна. Комплексный подход, включающий классические методы аудиометрии и передовые техники вибрационной сонографии, усиленное цифровым моделированием, позволяет создавать персонализированные протоколы диагностики, реабилитации и терапии. Применение полученных знаний охватывает широкий спектр задач: от оптимизации настроек умных наушников и слуховых аппаратов до проектирования концертных залов и разработки аудиотерапевтических программ. Будущее медицинских и бытовых аудиоустройств связано с дальнейшей интеграцией искусственного интеллекта, телемедицины и биосенсорных технологий, что позволит проводить непрерывный мониторинг и адаптацию звукового воздействия в реальном времени. Такой мультидисциплинарный подход открывает новые горизонты в улучшении качества жизни, восстановлении слуховых функций и создании комфортных акустических сред для различных сфер человеческой деятельности.